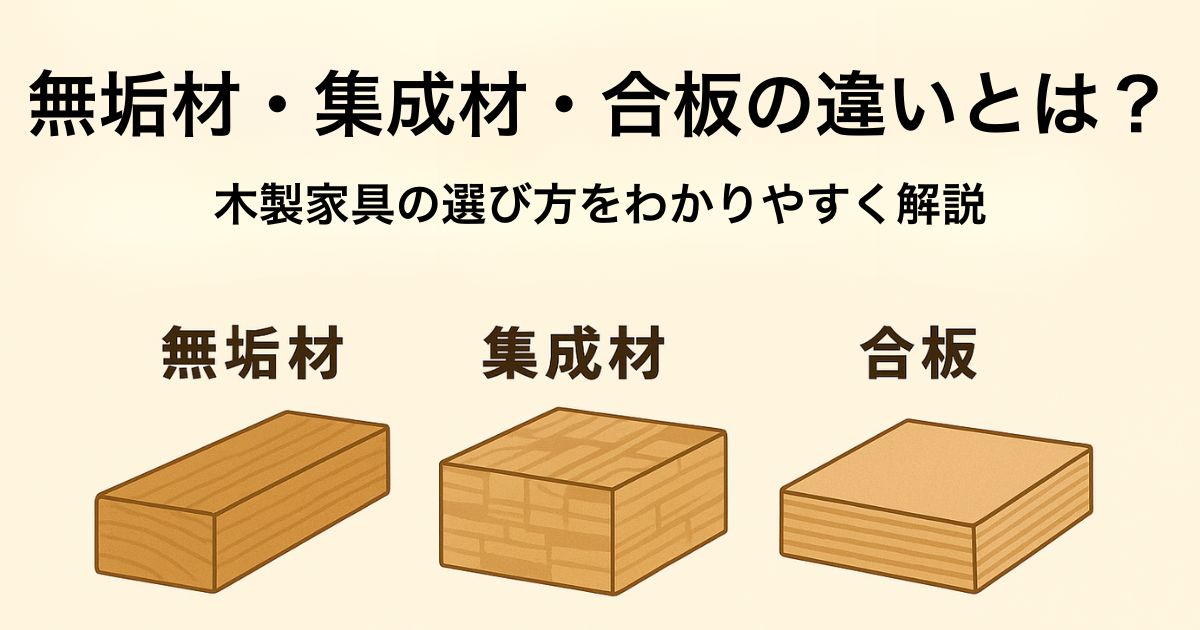

無垢材・集成材・合板の違いとは?木製家具の選び方をわかりやすく解説

家具に使われる木材、どれがいいの?

家具を選ぶとき、「木製でナチュラルな雰囲気のものがいい」と思って見てみると、説明欄に書かれている素材の名前が気になることってありませんか?

たとえば、「無垢材(むくざい)」「集成材(しゅうせいざい)」「合板(ごうはん)」といった言葉。なんとなく聞いたことはあっても、違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。

素材の違いは、見た目や価格だけでなく、使い心地や耐久性にも関わる大事なポイント。この記事では、家具に使われる代表的な木材の種類と、それぞれの特徴について、木工職人の視点からわかりやすくまとめてみました。

無垢材(ムク材)とは?

◎自然な風合いと高級感

無垢材とは、丸太から切り出した“天然木そのまま”の板のこと。

木の質感をダイレクトに楽しめるため、木目や節、色合いの違いが一点ものの魅力として評価されます。経年変化によって少しずつ色が深まっていく様子も、「味わいが増す」と好まれる理由のひとつです。

見た目にこだわるダイニングテーブルや、使い込むほど愛着が増す家具にはぴったりの素材といえるでしょう。

△注意点:価格と扱いにくさ

ただし、無垢材には注意点もあります。

天然木は湿度や気温の変化に敏感で、反ったり、割れたりするリスクがあるため、置く環境や季節によって微妙に形が変わることがあります。

また、無垢材は厚みを持たせることが多いため、価格が比較的高く、厚みがあるため、家具として使うとどうしても重くなりがちです。

そのため、大型の無垢材家具は「模様替えのたびに移動が大変」という声もよく聞きます。

一方で、集成材や合板は、厚みを抑えながらも強度を確保できるため、軽さと扱いやすさの両立がしやすいというメリットもあります。

ナラ材の無垢テーブル

ナラ材の無垢板を貼り合わせて製作した円形のテーブルの天板です。無垢材なので木ならではの木目などを直に感じることができます。

集成材とは?

◎強度・安定性に優れたバランス素材

集成材は、木材の短冊状の部材を接着剤で貼り合わせて作られた板材です。

節が多い部分や反りやすい部分を取り除いてから作られるため、見た目が安定していて、強度も高いのが特徴です。

天然木の質感を保ちながら、反りや割れに強く、形の安定した仕上がりになるため、収納家具などに向いています。デザイン面でも、木目が整っているので空間にスッとなじみやすく、ナチュラルなインテリアにも合わせやすいです。

◎コストパフォーマンスが高い

無垢材に比べると価格は抑えられており、品質とのバランスが非常に良いため、家庭用の家具素材として非常に人気があります。

私が運営しているハンドメイド家具ブランド「Twigs&Dwarf」でも、主にこの集成材を使用しています。

理由は、反りにくく加工がしやすいという職人側のメリットと、お客様が安心して長く使える安定感の両方を備えているから。

無垢材ほどの存在感や“木の荒々しさ”はないものの、やさしくて扱いやすい木の風合いを求める方にはぴったりの素材です。

Twigs&Dwarfの赤松集成材で製作した本棚

こちらは当ショップであるTwigs&Dwarfの本棚。赤松の集成材を使用しており、クセのない素直な見た目が収納家具と相性が良い。集成材の強みである強度を利用しこの見た目の厚みでもしっかりした作りとなっているため、丈夫でかつ軽量である。

▶サイズオーダーできる木製家具はこちら

→ Twigs&Dwarfオンラインショップを見る

合板(ごうはん)+突板仕上げとは?

家具の素材として「合板(ごうはん)」と書かれていると、なんだか安っぽく感じてしまう方もいるかもしれません。でも実は、合板はとても合理的で、見た目と使い勝手のバランスが取れた素材なんです。

◎中身はベニヤ、表面は本物の木

合板は、薄くスライスしたベニヤ板を木目の方向を変えながら何層にも貼り合わせた板材で、反りや割れに強く、安定性が高いのが特徴です。

さらに、多くの家具ではこの合板の表面に「突板(つきいた)」と呼ばれる天然木を薄くスライスしたシートを貼って、見た目に高級感を持たせています。

つまり、「中は合板、外は本物の木」で、見た目はまるで無垢材のように仕上がるというわけです。

◎軽くて丈夫。量産にも向く素材

合板は構造上、ある程度薄くても強度を保てるため、無垢材に比べて軽く、扱いやすいのもメリット。大型家具でも持ち運びがしやすく、価格も比較的手頃です。

そのため、工場での量産に向いており、システム収納やテレビボード、キッチン収納などの既製家具でよく使われている素材です。

天然木の風合いを取り入れつつ、反りやゆがみが少ないため、均一な仕上がりが求められる家具に適しています。

△“中身”によって品質差が出ることも

ただし、見た目は同じでも、使われている合板の芯材の質や構造によって耐久性には差が出ることがあります。

コストを抑えるために粗いベニヤを使っていたり、芯材の層が少なかったりする家具では、強度や耐久性がやや不安な場合も。

また、突板仕上げの家具は、端の部分から表面が剥がれてきやすいという弱点もあります。湿度や経年劣化の影響を受けやすく、ぶつけた拍子に角が欠けることも。長く使いたい家具であれば、表面材の厚みや仕上げ処理にも注目したいところです。

突板合板で作られたテレビボード

こちらのテレビボードはウォールナットの突板合板をランバー合板という別の合板に貼り付けて製作したもの。これは職場である木工所で製作し自宅に設置したものです。

木製家具の素材選び、どう考える?

ここまで読んで、「それぞれの素材にメリット・デメリットがある」ということがなんとなく分かってきたかと思います。

では実際に家具を選ぶとき、どんな基準で素材を見ればいいのでしょうか?用途別のおすすめや、素材ごとの比較をまとめてみました。

◎まずは、目的に合わせて考える

・見た目や質感にこだわりたい

・長く使える耐久性を重視したい

・価格を抑えつつも雰囲気のある家具が欲しい

・軽くて扱いやすいものが良い

こんな視点で、それぞれの素材を比較してみましょう。

◎木材の種類別 比較表

| 特徴 | 無垢材 | 集成材 | 合板+突板仕上げ |

|---|---|---|---|

| 見た目・質感 | ◎ 天然木そのまま、一点もの感 | ○ 木目は整って自然な印象 | ◎ 表面は本物の木で高級感あり |

| 反り・割れへの強さ | △ 湿度で動きやすい | ◎ 安定性が高い | ◎ ほとんど反らない |

| 重さ | △ 厚みがあると重くなる | ○ 無垢より軽め | ◎ 軽量で扱いやすい |

| 耐久性 | ○適切に管理すれば長持ち | ◎ 長く使える | ○ 劣化による突板の剥がれが懸念点 |

| 価格 | △ 高価 | ◎ バランスが良い | ◯ 比較的リーズナブル |

| 向いている家具 | ダイニングテーブルなど高級家具 | 収納棚やカスタム家具 | システム収納・量産家具 |

◎使い道別のおすすめ素材

ダイニングテーブルなど、空間の主役になる家具

→ 無垢材:見た目の存在感と風合い重視なら◎

収納棚・本棚・キッチンラックなど、日常使いの家具

→ 集成材:強度・価格・見た目のバランスが良く、扱いやすい

テレビボード・システム収納など、既製品中心の家具

→ 合板+突板:統一感あるデザインで、価格を抑えられる

Twigs&Dwarfが集成材を選ぶ理由

Twigs&Dwarfでは、主に赤松の集成材を使用しています。これは、見た目の温かみや自然な木目がありながら、反りにくく、安定した仕上がりが得られるからです。

無垢材も魅力的ですが、収納家具に使うには扱いが繊細すぎたり、コストが高くなりすぎてしまうことがあります。逆に合板は、長く使える家具という点では集成材の方に分がある。

その点、集成材はちょうどいい。強度と安定性、コスト、そして木のぬくもりを兼ね備えているので、お客様にとっても「日々の暮らしの中で安心して使える家具」になると考えています。

また、集成材は木材の欠点(節・割れやすさなど)を避けて作られているため、見た目の統一感があり、オーダー家具にも向いている素材です。

まとめ|素材の違いを知ると家具選びはもっと楽しくなる

無垢材・集成材・合板+突板。どれが一番良い、という正解があるわけではなく、「使う目的」や「重視したいこと」によって最適な素材は変わります。

・木のぬくもりを感じたい → 無垢材

・日常使いに強く、長く付き合いたい → 集成材

・コスパと見た目を両立したい → 合板+突板仕上げ

こうして違いを知ったうえで選べば、見た目だけではわからない「納得感のある家具選び」ができるはずです。

Twigs&Dwarfでは、そんな素材の特性もふまえて、暮らしに寄り添う家具をこれからもお届けしていきたいと思っています。

Twigs&Dwarfの収納棚をもっと見てみる

ナチュラルな赤松集成材で仕立てた、サイズオーダー可能な収納棚を多数ご紹介しています。

ぴったりサイズの家具を探している方は、ぜひショップもご覧ください。